| Título y autor/a: | El último día del viejo mundo, de Adrian Ball. |

| Clave de lectura: | ¿Pudo evitarse in extremis la Segunda Guerra Mundial? |

| Valoración: | ✮✮✮✮✩ |

| Comentario personal: | Esfuerzos, incertidumbres y apuestas contra el reloj. |

| Música: | El mundo en guerra, de Carl Davis ♪♪♪ |

Hace ochenta y tres años, un sábado de septiembre como cualquier otro se convirtió en El último día del viejo mundo. Adrian Ball nos lo relata en cuatro sencillas partes:

De medianoche a las 6 de la mañana. De las 6 de la mañana al mediodía. Del mediodía a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde a medianoche.

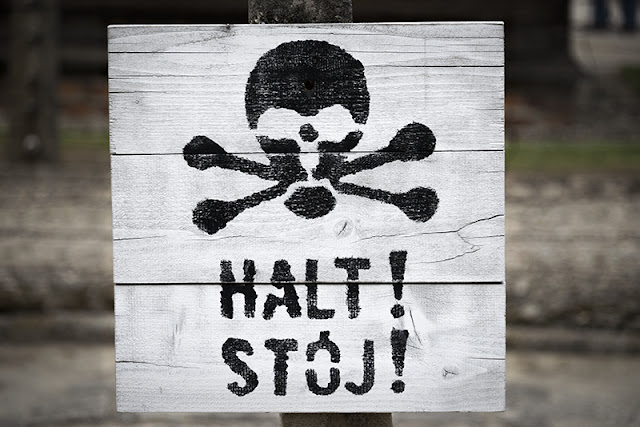

En ese momento, la oscuridad se asemejó perpetua. Expirado el ultimátum para que Alemania detuviese su ataque sobre Polonia, Gran Bretaña y Francia entraron también en la lucha. Comenzaba la Segunda Guerra Mundial.

Un único día para decidir la suerte de millones, que veinticuatro horas antes vivían sus vidas cotidianas sin aviso. Una inmensa incógnita: ¿pudo ocurrir de forma diferente?

Ball intenta describir la trasera del telón. Todos los esfuerzos, incertidumbres y apuestas que se lanzaron en un juego frenético no solo por parte de estadistas, sino de figuras cuya participación habría de quedar casi sepultada bajo la «gran historia» y que aquí reciben su parte de voz.

¿Se hallaban los nazis tan envalentonados que no supieron prever las reacciones? ¿Era consciente la Unión Soviética de las consecuencias de su pacto con el régimen germano? ¿Hicieron algo los italianos para disuadir a sus aliados?

¿Por qué dudó tanto el Gobierno de París en cumplir con sus compromisos ante los polacos? ¿Eran Chamberlain y su gabinete tan ilusos como los trata la memoria colectiva?

¿Son los deseos de paz una debilidad cuando se trata de defender un derecho? ¿Dónde se sitúan las «líneas rojas» que, una vez traspasadas, justifican el uso de la fuerza?

Aún hoy nos lo seguimos preguntando.

Los hombres de guerra hablaban ansiosa pero evasivamente de la paz. Los hombres de paz se preparaban con repugnancia para la guerra. Sus papeles en el escenario del mundo se habían invertido de una forma extraña en el transcurso de unas breves horas, mientras la humanidad marchaba hacia el mayor cataclismo de su historia.